國務院批復!深圳都市圈再傳利好

跨入2025年

深圳都市圈建設

再傳利好消息

1月22日, 國務院批復同意《東莞市國土空間總體規劃(2021—2035年)》,引發關注。

隨后,東莞市自然資源局發布規劃解讀稱,東莞高點定位,聚焦科技創新與先進制造,打造 “灣區明珠、科創新都、產業新城”,成為廣東高質量發展名片。

...

2035年建成

先進制造業基地、科技創新中心

規劃解讀稱,東莞市位于廣東省中南部、珠江口東岸。改革開放以來,東莞市以“海納百川,厚德務實”的城市精神,實現了社會經濟和城市建設的高速發展。站在新的歷史起點上,高質量編制《東莞市國土空間總體規劃(2021-2035年)》,對于東莞市續寫新時代高質量發展新篇章意義重大。

作為粵港澳大灣區重要的節點城市,東莞的核心功能定位為全國先進制造業基地、國際科技創新中心承載地。到 2035年,東莞將建設成為 具有國際競爭力和全球影響力的先進制造業基地和科技創新中心。創新引領力、全球資源要素配置能力全面增強,成為服務構建新發展格局的重要戰略支點。城市品質實現根本提升,文化軟實力全面增強,成為富有活力和彰顯魅力的高品質現代化都市。

到 2050年,東莞城市綜合實力、創新動力、文化魅力將得到全面提升, “灣區明珠科創新都、產業名城”全面建成,成為品質卓越、富有活力的現代化國際都市,彰顯中國特色社會主義制度優越性的城市典范。

...

堅持“強心、融深、向灣”發展戰略

規劃提出, 堅持“強心、融深、向灣”的空間發展戰略。其中, “強心”為完善中心城區城市功能及提升綜合服務能級保障空間需求,展示東莞現代化都市形象,培育競爭力、創新力、影響力。

“融深”則以 “松山湖科學城+深圳光明科學城”、 “濱海灣新區+深圳前海深港現代服務業合作區”和 “東南臨深片區+深圳坂雪崗”三大空間載體為核心,推進莞深兩地交通互通、生態共治、產業共建、設施共享。

“向灣”將加強與珠江口環灣城市的交通聯系,謀劃泥洲島、威遠島、沙角半島、交椅灣等空間戰略節點,打造融入 “黃金內灣”、參與大灣區建設的先行地和橋頭堡。

...

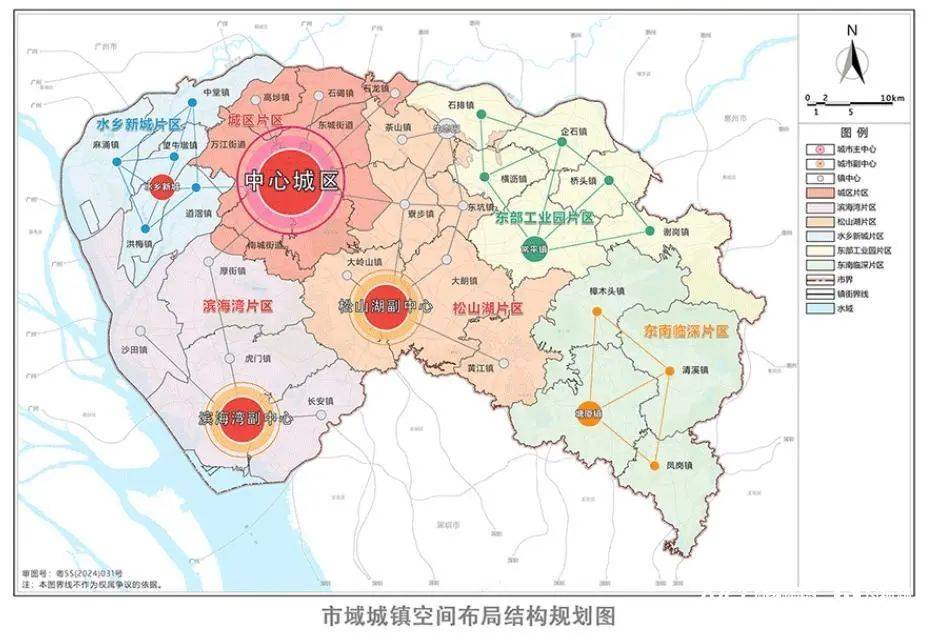

形成“一主、兩副、六片區”空間結構

規劃解讀還明確,在城鎮空間結構方面,強化城市中心的引領帶動作用,統籌推進市域協調發展, 優化形成“一主、兩副、六片區”的城鎮空間結構。

“一主”中心城區作為全市行政文化、金融商貿、公共服務中心,是展示現代化都市形象的主要區域。建設區域綜合服務中心,提升特色化生產性服務業和生活性服務業發展水平。

“兩副”為松山湖副中心和濱海灣副中心。其中,松山湖副中心以科技創新為主要職能,打造產業創新高地,孵育高成長力的新興產業。濱海灣副中心以對外開放、創新發展為主要職能,建設國際化交往中心。

“六片區”中的城區片區、松山湖片區與濱海灣片區,將以“一主兩副”為核心,協同周邊鎮街,帶動片區統籌發展。東南臨深片區、水鄉新城片區與東部工業園片區將提升公共服務均等化水平,打造小而美的鎮級中心。

...

打造具有全球影響力的智造之城

現如今,在 “智造之城”東莞,科技創新正與先進制造業深度融合。規劃解讀也稱,將通過創新賦能,將東莞建設成為具有全球影響力的智造之城。

具體措施包括——

打造高效集聚的產業空間格局。建立“市級綜合性產業新城、市級重點產業基地(平臺)、鎮級現代化產業園區、鎮村低成本產業空間”的四級產業空間治理體系。培育發展戰略性新興產業集群,吸引頭部企業、鏈主企業進駐,促進優質資源要素集聚。

引領產業發展的科技創新格局。提升松山湖科學城的核心引領能力,充分發揮科學基礎設施集群、面向產業的前沿基礎研究平臺、高水平大學和科研機構的原始創新優勢,打造對接穗深港的創新軸。發揮濱海灣新區、水鄉新城的創新功能,打造沿海科技產業創新帶。

提質升級的服務業空間布局。以服務先進制造、智能制造為核心,推動生產性服務業專業化高端化。加大對總部企業扶持力度,建設一批企業總部基地、供應鏈管理中心。鼓勵體育、生命健康和教育服務產業化發展,推動生活性服務業提質升級。

采寫:南都記者 黃慧萍

編輯:任賀

轉載原創文章請注明,轉載自山東天桓計量檢測有限公司,原文地址:http://www.ddcec.cn/post/35914.html